L’information n’a certes pas fait les gros titres de la presse. Pourtant, elle mérite qu’on s’y arrête. Entre 2012 et 2019, la mortalité infantile en France est passée de 3,3 à 3,5 nourrissons de moins d’un an sur 1 000 naissances.

Il est évident que la responsabilité n’en incombe pas à une personne en particulier et qu’il serait, en particulier, absurde d’en accuser l’actuel président de la république.

Mais il est clair aussi que cette hausse de la mortalité infantile manifeste l’effondrement de notre système de santé.

Or, ce système, ce sont bel et bien les politiciens qui ont délibérément choisi de le détruire.

D’abord, en en faisant un système communiste où l’irresponsabilité le dispute à l’utopie de la gratuité.

Ensuite, en en faisant un système technocratique où les normes ont remplacé le bon sens et les comptables, les médecins.

Ajoutez à cela une immigration galopante qu’au nom de principes aussi généreux qu’irréfléchis, nous nous croyons tenus de soigner avant même de soigner nos concitoyens (ce qui conduit à cette monstruosité que des clandestins, sans aucun droit à séjourner sur notre sol, sont mieux soignés que nos paysans après 50 ans de labeur, 70 heures par semaine !) et vous aurez le cocktail explosif qui ruine notre système sanitaire.

Longtemps, nous avons regardé l’Afrique, et plus généralement le Tiers-monde, avec une certaine condescendance : ce qui se passait là-bas ne pouvait « évidemment » pas se passer chez nous.

Nous faisions volontairement l’impasse sur le fait que l’Afrique n’est pas seulement le continent le plus pauvre de la planète, elle est aussi le continent le plus richement doté par le Créateur.

C’est la politique qui a ruiné l’Afrique.

Et c’est la politique qui est en train de faire de la France un pays du Tiers-monde – même si, naturellement, le taux actuel de mortalité infantile de la France est (encore) très loin des taux enregistrés en Afrique qui vont jusqu’à 96 pour 1000 naissances en Angola.

Cependant, le plus inquiétant n’est pas le chiffre brut, mais bien son évolution.

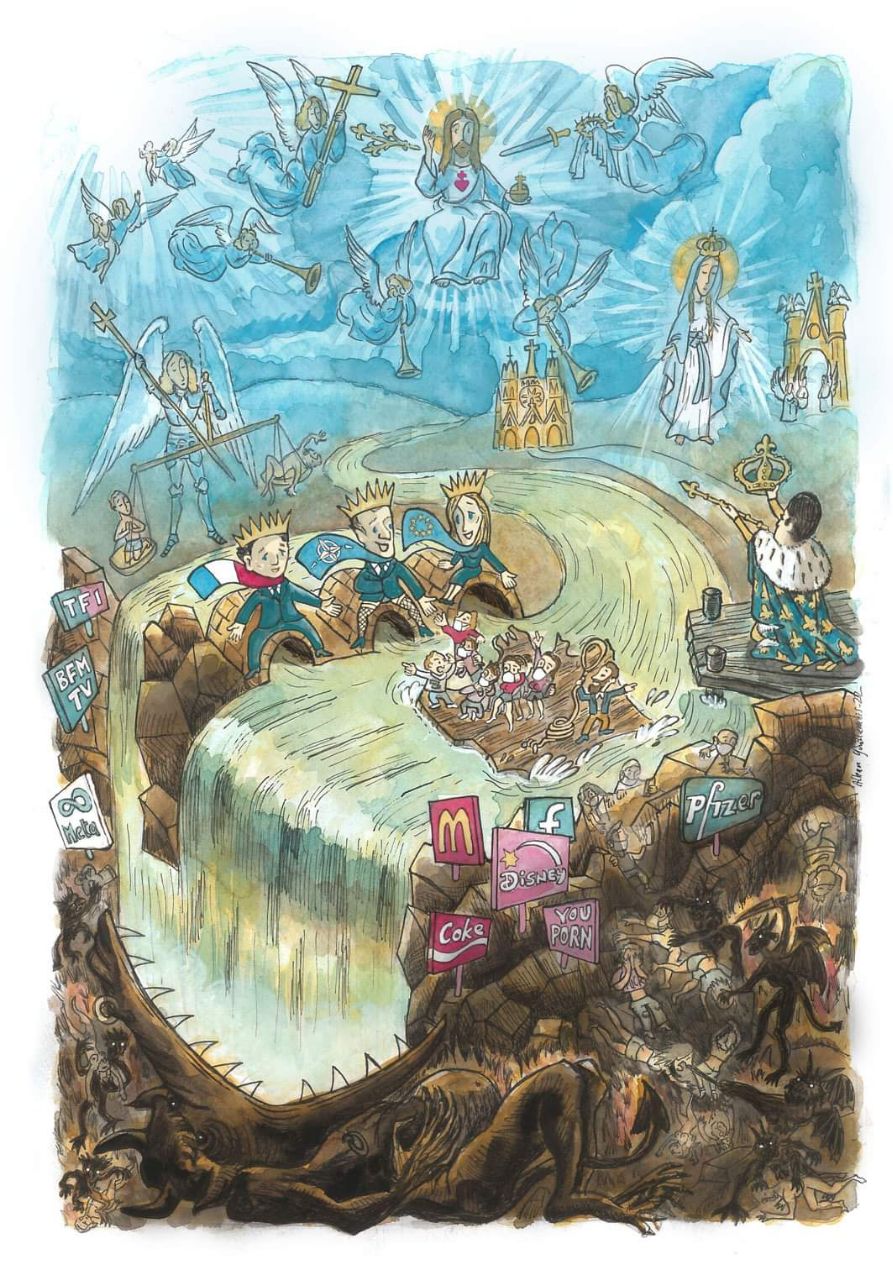

Si nous ne réagissons pas rapidement, si nous n’imposons pas aux politiciens une politique de sagesse, de pondération et de responsabilité, nous concentrant sur les soins à apporter aux Français avant de prétendre soigner la terre entière, la France qui fut forgée par la patiente politique de nos rois et de l’Église va s’enfoncer toujours plus profondément dans le déclin.

Espérons que cet indicateur inquiétant soit l’occasion d’un réveil ou, mieux, d’un sursaut !

Source : les4verites